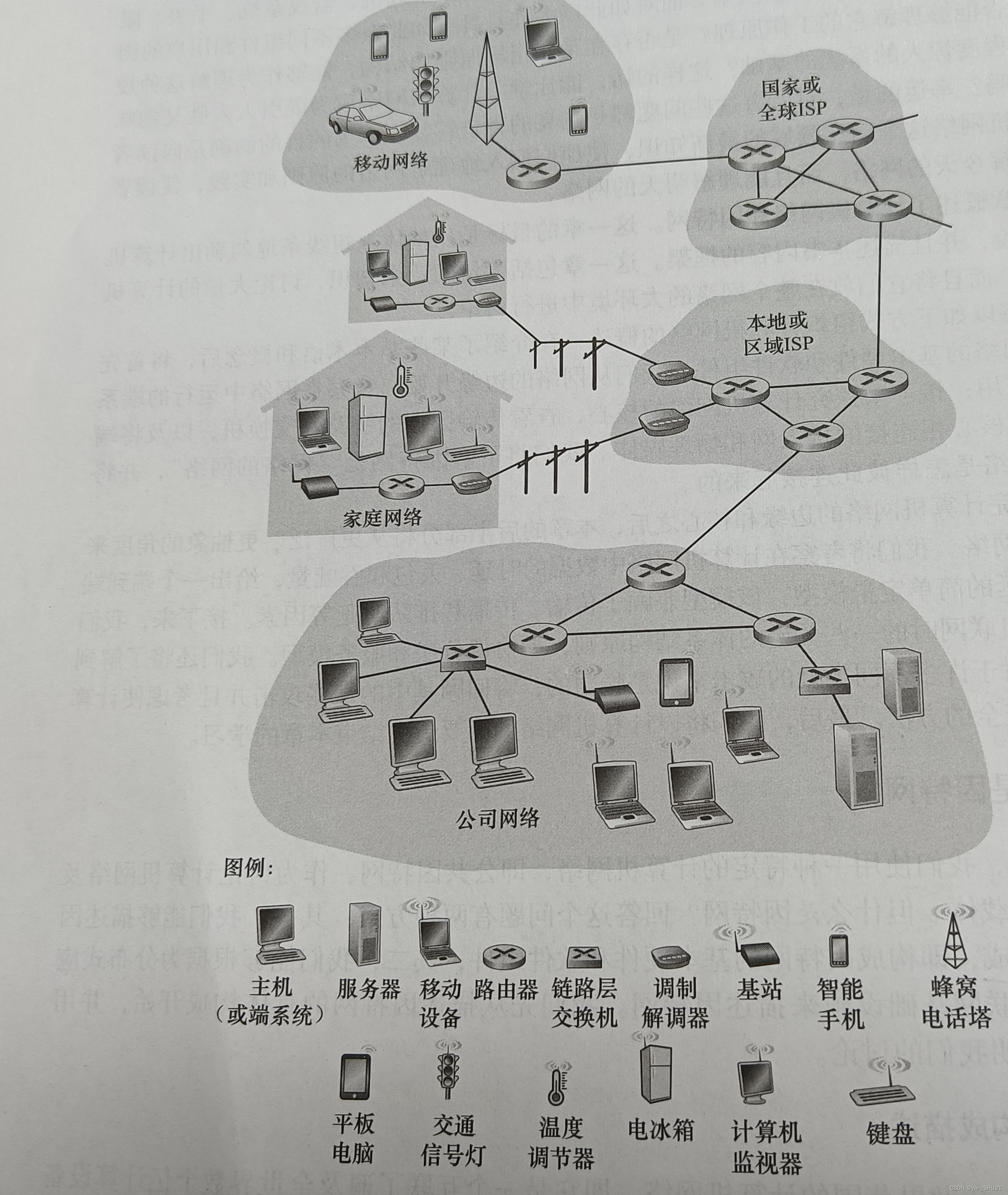

1. 什么是Internet

1.1 因特网的具体构成

终端:

- 也称主机(Host)或端系统(End system),运行应用程序(智能网约汽车、智能家电)。

通信链路:

- 光纤,铜线,电磁波。主要指标为传输速率也称带宽(Bandwidth),可分为有线链路和无线链路。

交换设备:

- 转发分组(Packet),有路由器和交换机。

Internet Service Provider(ISP):

- ISP 是由交换设备和通信链路组成的网络,为终端提供因特网接入服务。

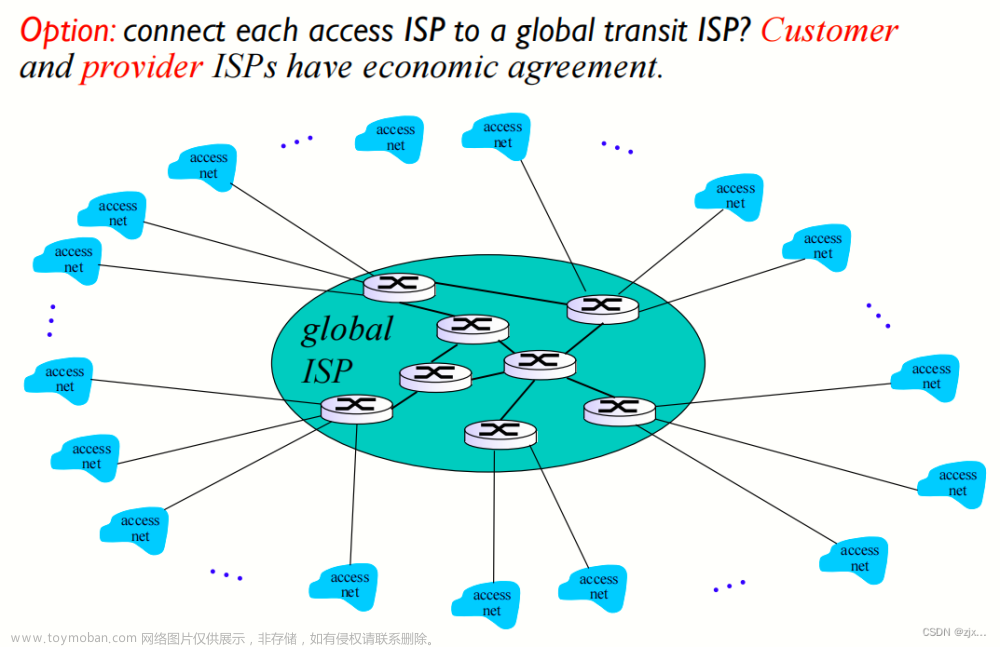

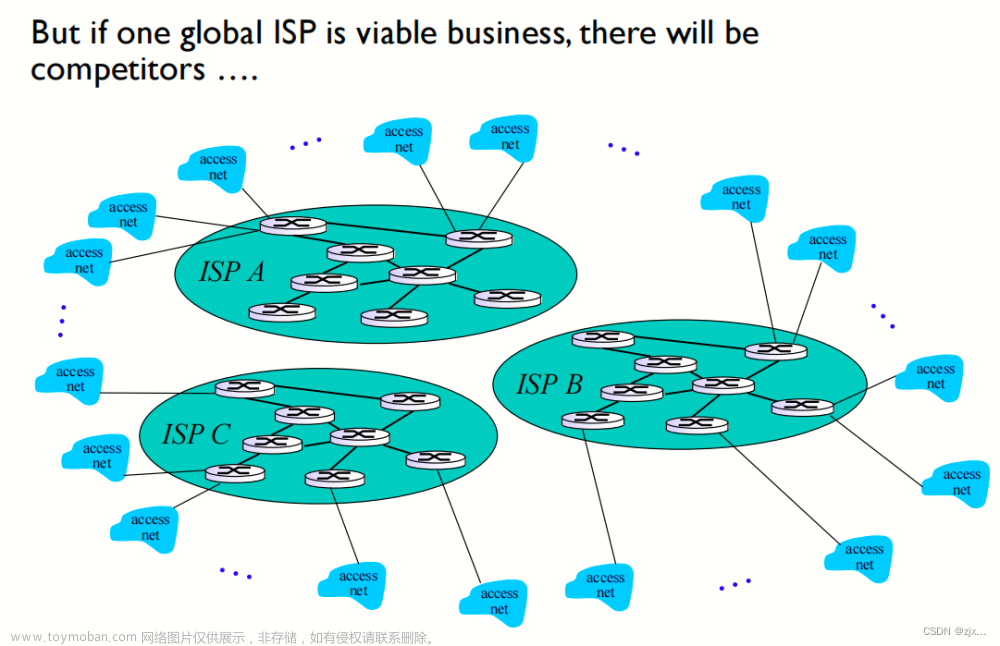

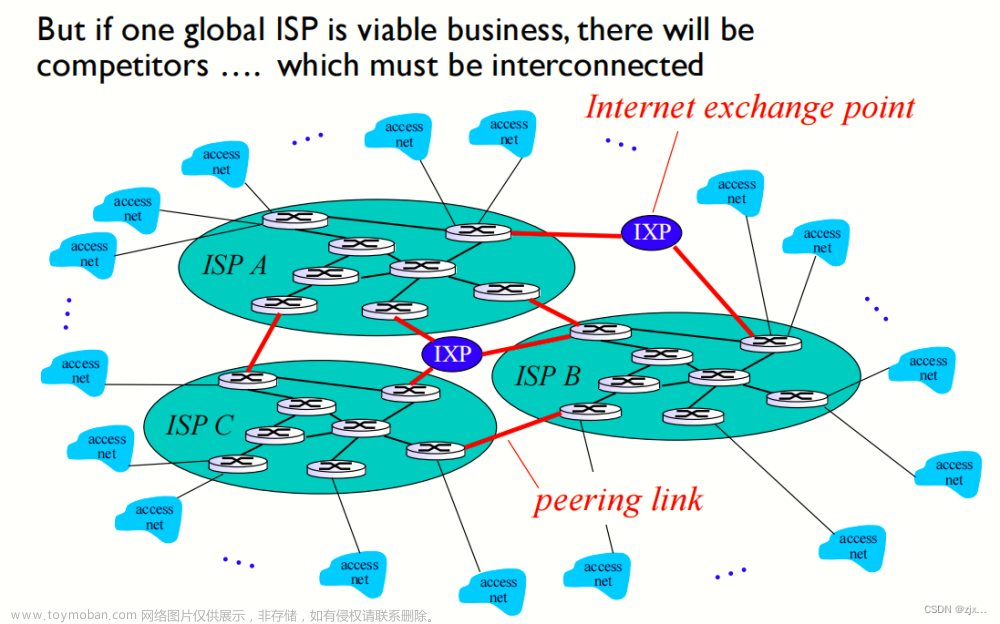

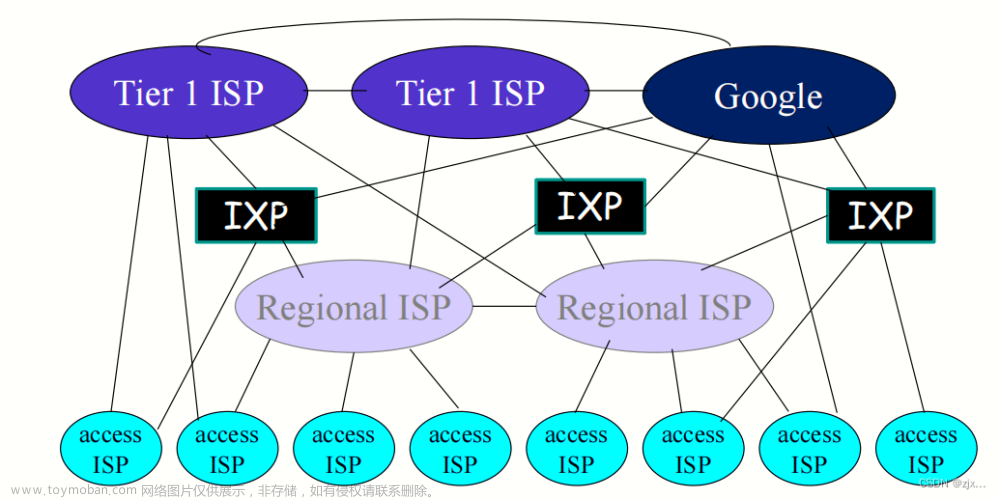

- 不同层次的ISP:本地ISP,地区ISP(Regional ISP),全球ISP(Global ISP)。

- 每个ISP都是自治的(内网资源外网访问不到)

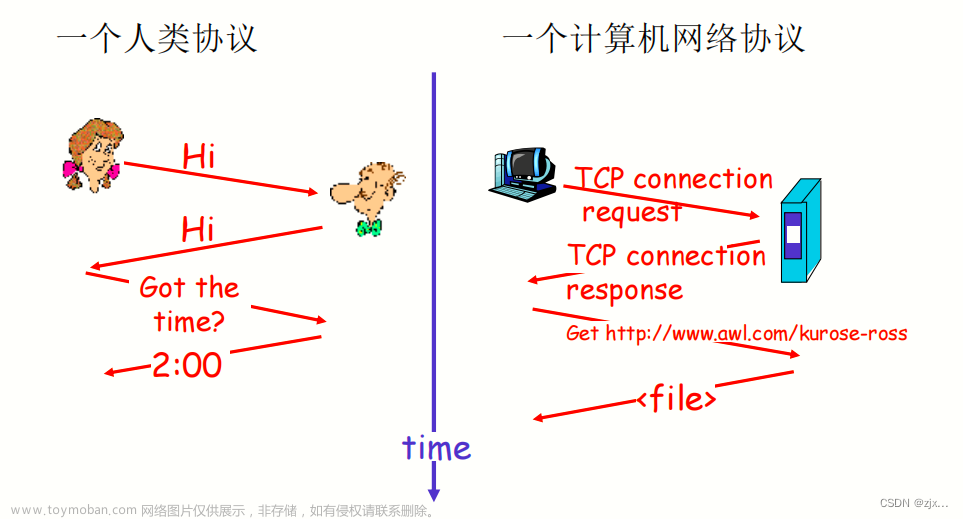

协议:

- 协议规定了设备之间通信需要遵循的规则:

终端与终端之间

终端和交换设备之间

交换设备和交换设备之间

- 因特网协议标准:

因特网协议标准由IETF组织统一管理,其中最核心的两个协议为 TCP 和 IP,因特网协议统称为TCP / IP协议族。

因特网定义一:

- 由一群遵循TCP/IP协议的 ISP,按照松散的层次结构组织而成的网络的网络。

因特网的几个特点:

- 因特网是 ''网络的网络''。

- 因特网不存在严格的层次结构

- 因特网没有统一的管理机构

1.2 因特网的功能

因特网定义二(最早建立因特网的原因):因特网是为分布式应用提供通信服务的基础设施。

传统通信系统的服务接口:

电话系统:拨号,振铃

邮政系统:邮筒,信箱

因特网提供给应用程序的服务接口:一组用于在因特网上发送和接受数据的应用编程接口的API。

1.3 小结

-

对于通信功能的实现有指导作用:

-

ISP内部组织实现。

-

ISP层级之间互联。

-

-

对于服务接口的定义有指导作用:

- 有序、可靠的数据交付服务。

- 不可靠的数据交付服务。

2. 网络核心

2.1 基本介绍

网络核心:由路由器和链路形成的网状网络。

任务:将数据包从发送侧的边缘路由器,传送到接收侧的边缘路由器。

基本问题:数据包如何在网络核心中高效地传递?

- 分组传输延迟小。

- 网络吞吐量高。

- 电路交换(独占信道):电话网使用。

- 分组交换(复用信道):计算机网络使用。

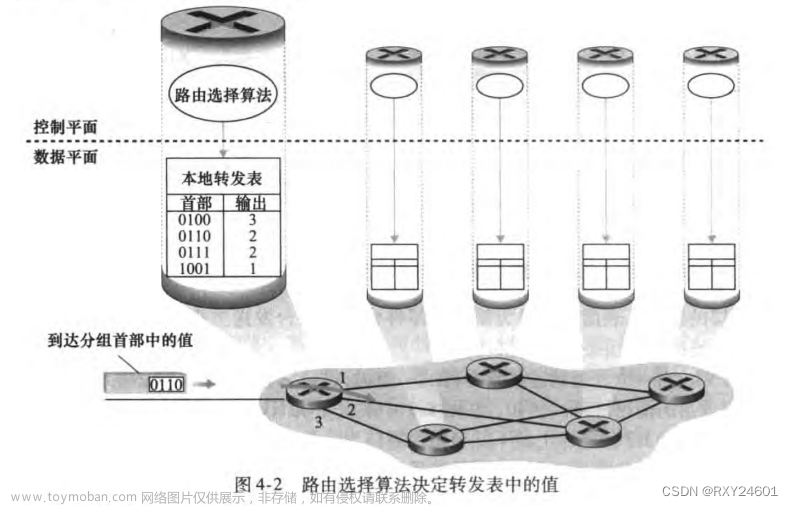

2.2 分组交换

分组交换过程要点:

- 主机将要传输的数据分段,并组装成一系列分组。

- 交换:在传输路径上,交换设备从一条链路上接收 分组,将其发送到另一条链路上。

- 存储转发:交换设备在接收到完整的分组后,才可以开始转发。

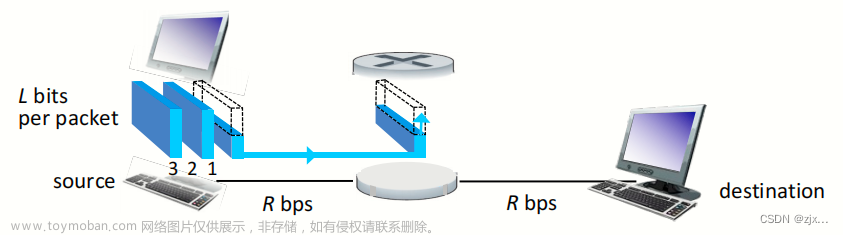

2.2.1 序列化时延

如上图所示,分组长度为L,传输速度为R(忽略传播时延),我们来计算源发送三个分组到目的地所需的时间:

在 L / R 时刻,路由器开始向目的地转发第一个分组,而在此时源也开始发送第二个分组到路由器,因为他已经完成了第一个分组的完整发送。因此在 2L / R 时刻目的地已经接收到了第一个分组并且路由器接收到第二个分组,以此类推,当在时刻 4L / R 时目的地收到所有的3个分组!

故有 P 个分组经过 N 条链路序列的时延为:

可解释为:第一个分组到达目的地需要 N * L / R的时间,此后还剩 P - 1 个分组,每个分组到达目的地的时间都为 L / R,取两者之和可以得到以上公式。

2.2.2 排队延迟和丢包

排队延迟:分组在输出链路的缓存中排队,引入延迟。丢包:若输出链路的缓存满,溢出的分组被丢弃。当大量分组集中到达时,排队延迟和丢包较严重。

2.2.3 分组交换的优缺点

优点:资源利用率高,简单(不需要建立连接)。

缺点:可能产生延迟、丢包,需要设计相应的协议解决。

2.3 电路交换

2.3.1 基本概念

电话网采用的就是电路交换:通话前完成两部电话机之间的电路接续,通话结束后释放整条电路。

本质:预留资源和独占资源。

链路和电路的区分:

链路:物理媒体,也称信道(channel) ,可以通过某种方式划分为若干条独立的子信道。

电路:物理媒体中的一条子信道(类似于一条公路上的多个车道)。

2.3.2 电路交换网络中的复用

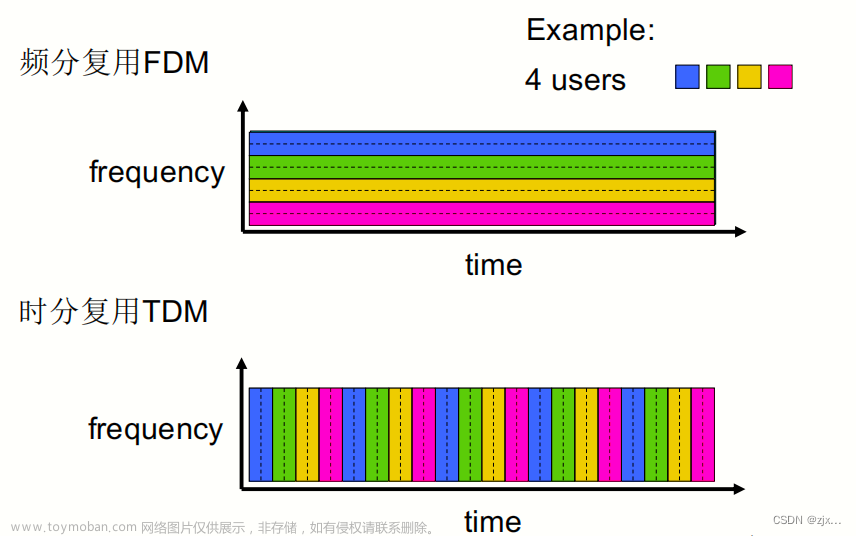

频分复用:在连接期间链路为每一条链接专用一个频段。

时分复用:网络在每个帧中为该链接指定一个时隙,这些时隙专门由该链接单独使用。

2.3.3 电路交换文件传输时间

从主机 A 到主机 B 经过一个电路交换网络发送一个 640000 比特的文件需要多长时间:

假如该网络中所有链路使用具有24时隙的TDM,比特速率为1.536Mbps,端对端电路创建时间为 500ms。则有:

每条链路具有的传输速率是:1.536Mbps / 24 = 64 kbps

传输该文件需要:(640kb)/(64kpbs)= 10s.

再加上创建时间所以总共需要:10.5 s.

2.3.4 分组交换与电路交换的对比

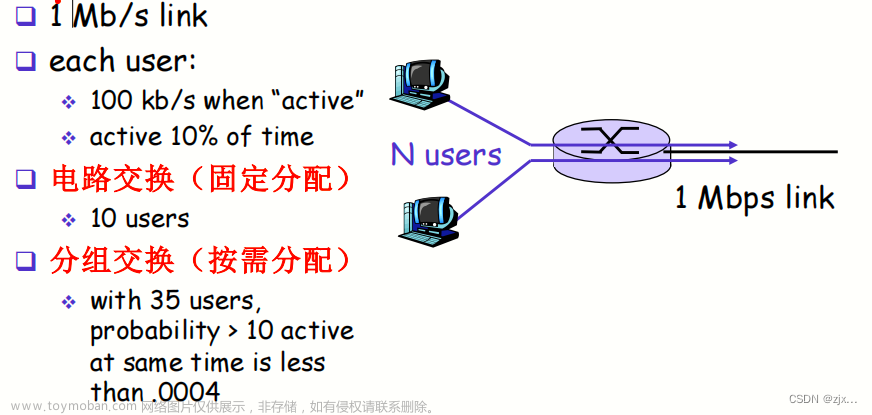

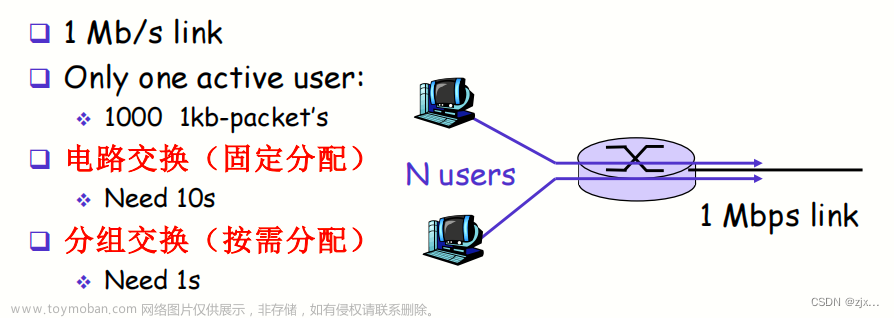

1. 为什么采用分组交换?

-

同样的链路容量,分组交换允许支持更多的用户

-

轻负载时,分组交换可以更快地服务用户

2.3.5 一些问题

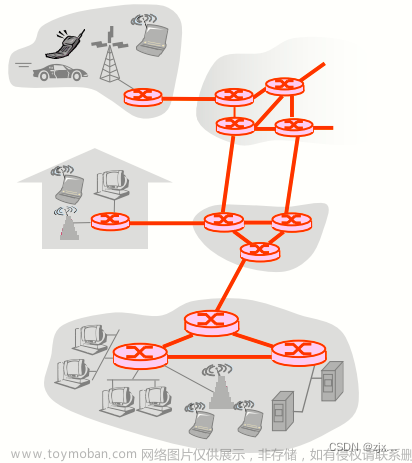

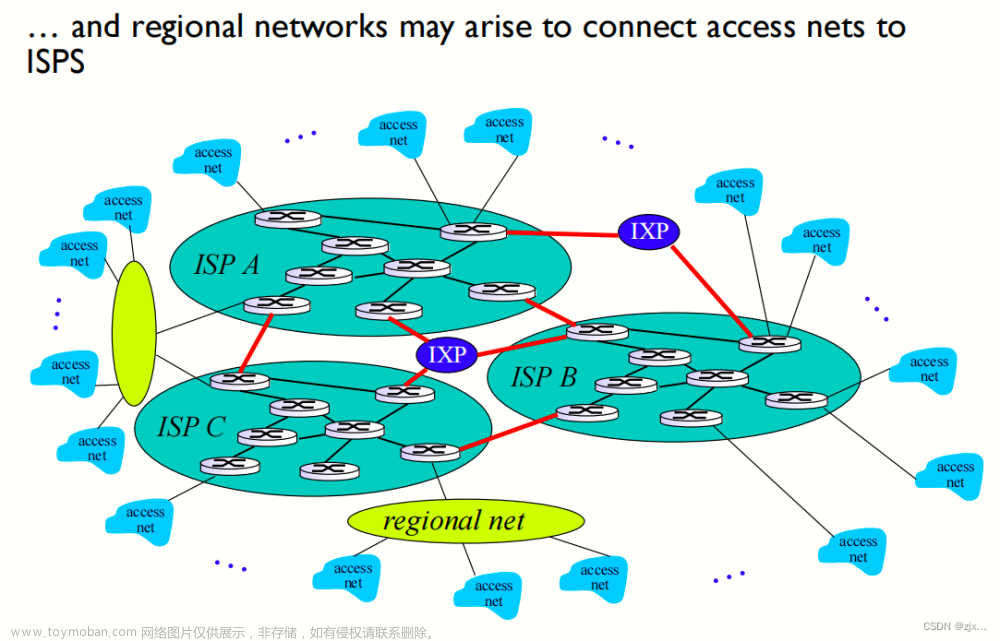

2.4 网络的网络

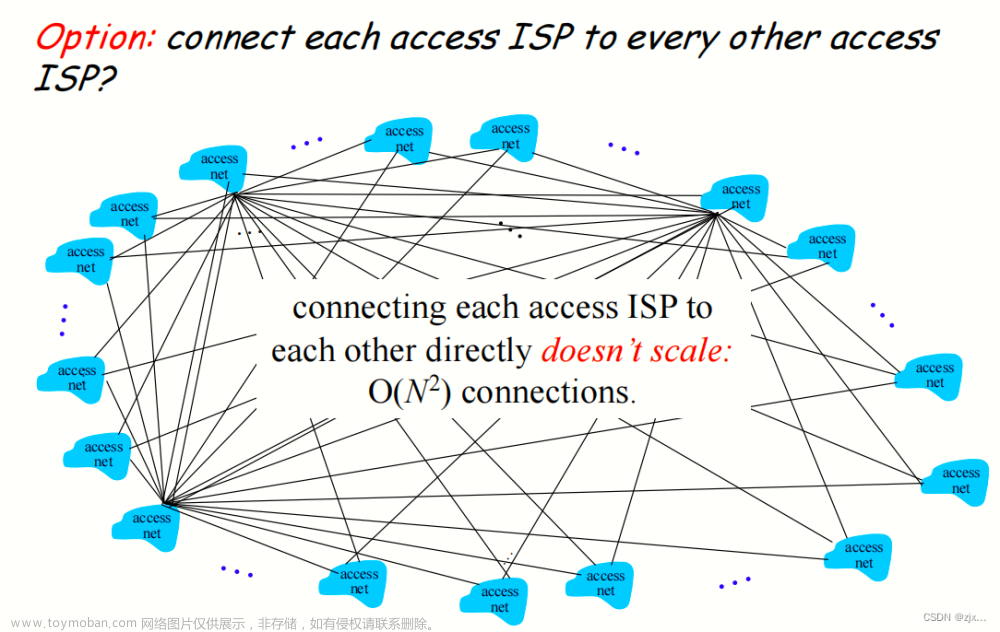

如何将全球的ISP连接在一起?

IXP:互联网交换中心

多层架构:

今天的网络:

3. 丢包、延迟、吞吐量

衡量网络性能的主要指标:

延迟:分组从源终端到达目的终端的时间。

丢包率:未成功交付到目的终端的分组比例。

吞吐量:单位时间内网络成功交付的数据量。

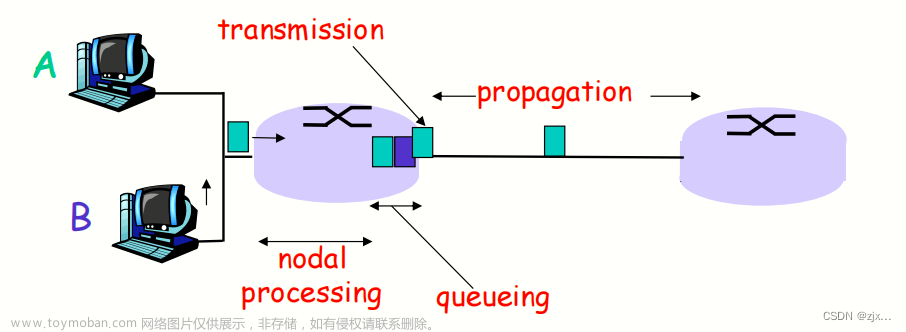

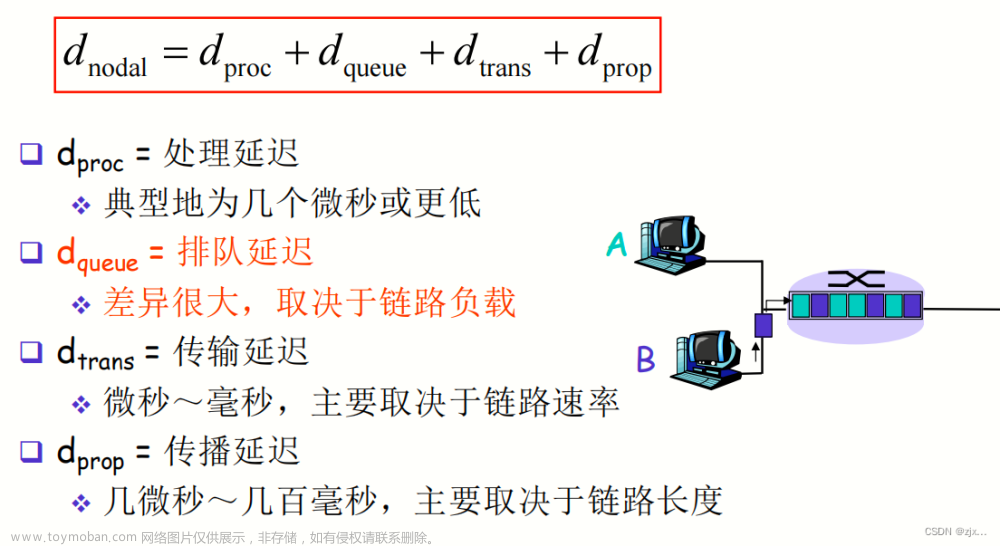

3.1 时延的类型

1. 处理延迟

检查错误

确定输出链路

2. 排队延迟

在输出缓存等待传输

时间长短取决于链路负载大小

3. 传输延迟

R = link bandwidth (bps)

L = packet length (bits)

将分组发送到链路上的时间 = L/R(分组序列化时间)

4. 传播延迟

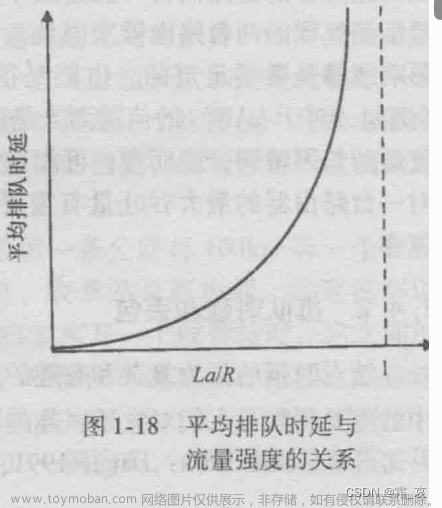

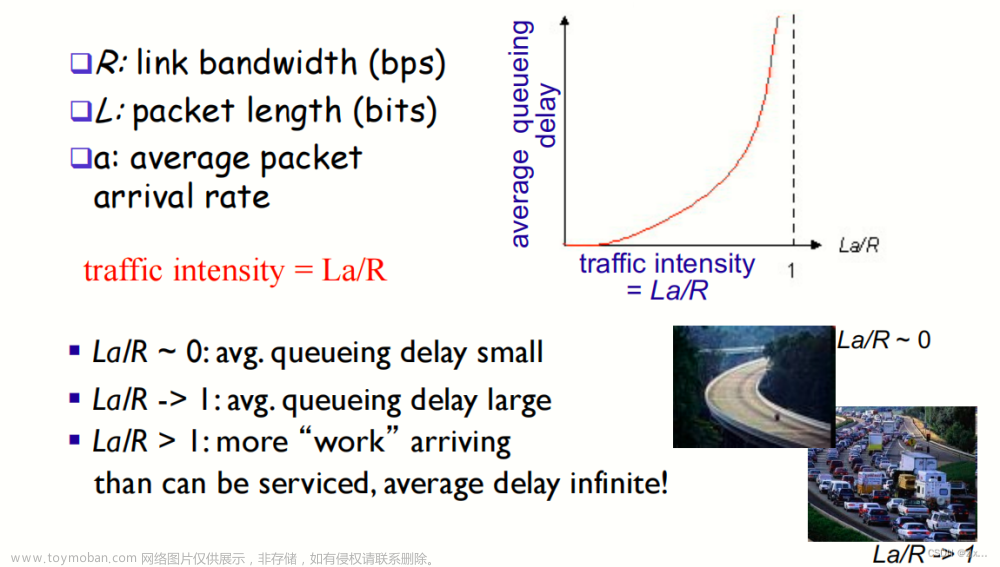

3.2 排队延迟与流量强度

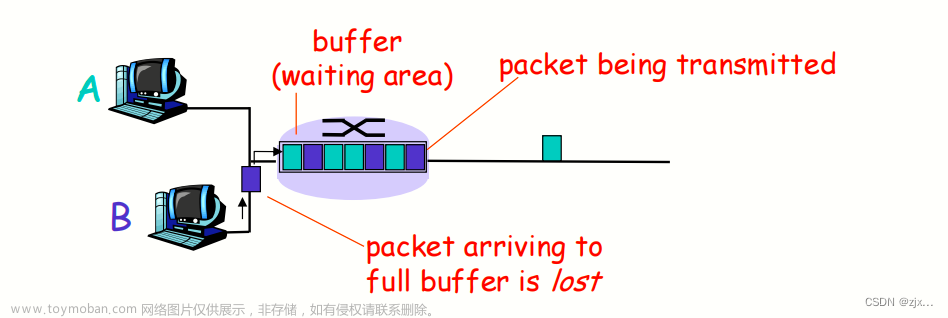

3.3 排队与丢包

丢包的原因:输出队列的容量是有限的,当队列满时,新来的分组被丢弃。

队列太短:丢包率增大。

队列太长:排队延迟增大(也会造成间接丢包)

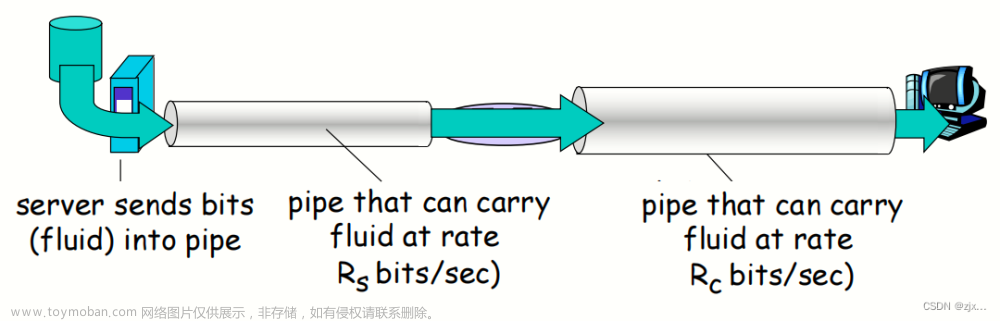

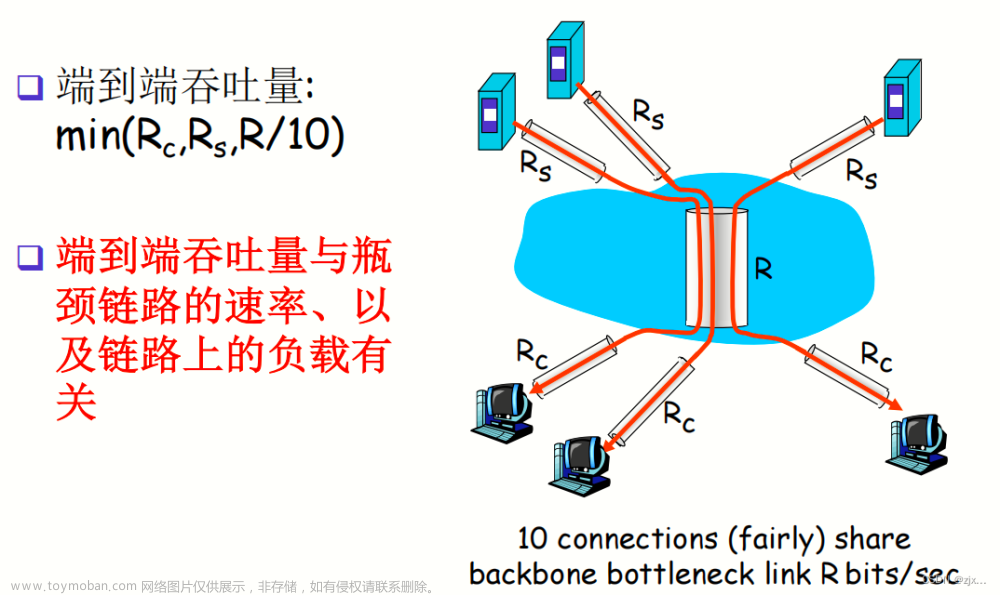

3.4 端到端吞吐量

瓶颈链路的带宽限制了端到端吞吐量 。

4. 协议层次、服务模型

4.1 协议

网络协议定义了:

- 通信实体之间交换的报文的格式和次序。

-

在发送/接收报文、或其它事件后采取的动作。

4.2 分层

系统分层:将系统按功能划分一系列水平的层次,每一层实现一个功能(服务)。

层次间的关系:每一层的功能实现都要依赖其下各层提供的服务(相互独立,相互依赖)。

分层的好处:易于处理复杂的系统

- 显式的层次结构易于确定系统的各个部分及其相互关系。

- 模块化简化了系统的维护和升级,改变某层服务的实现方式,对于其他层次是透明的。

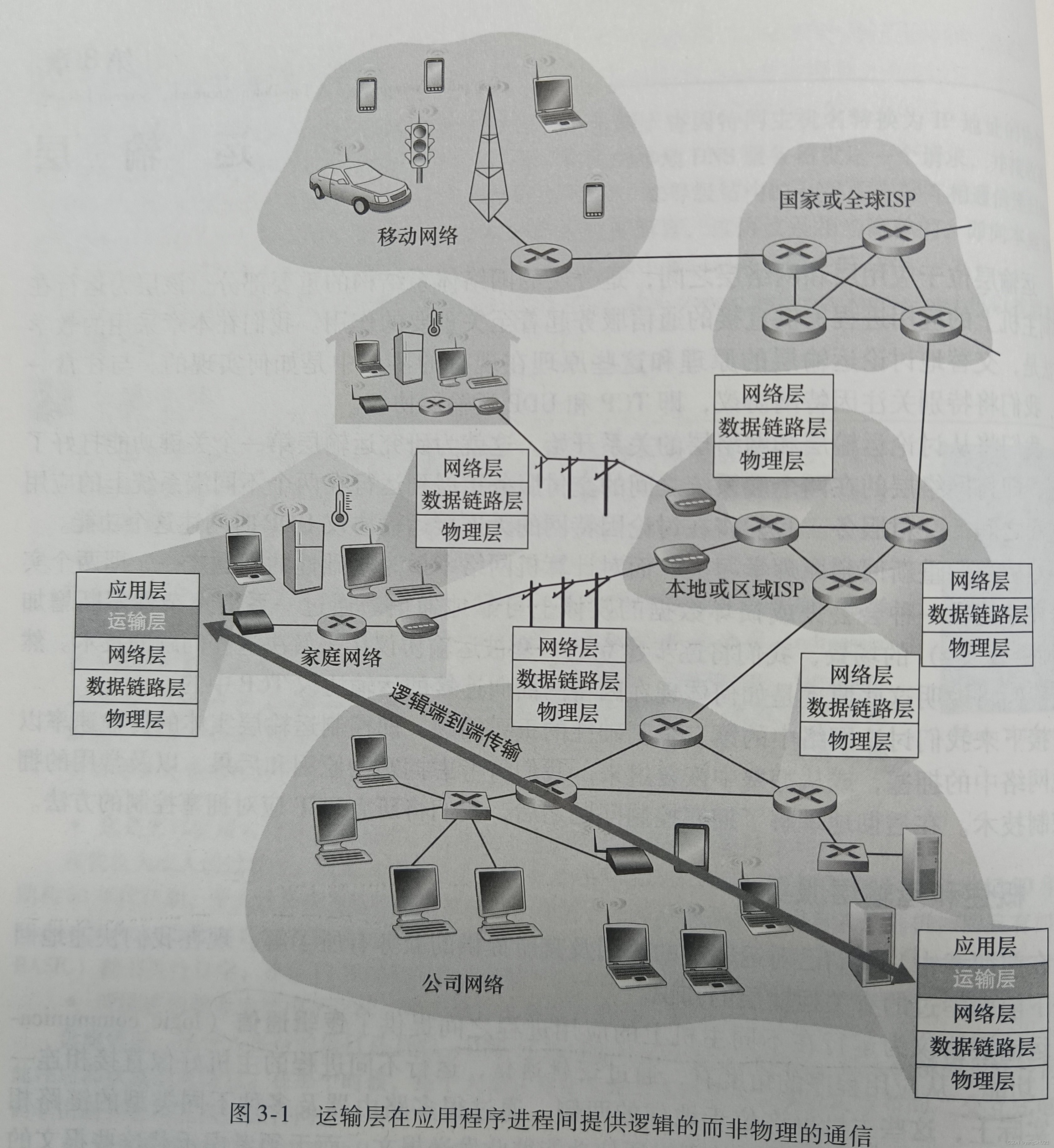

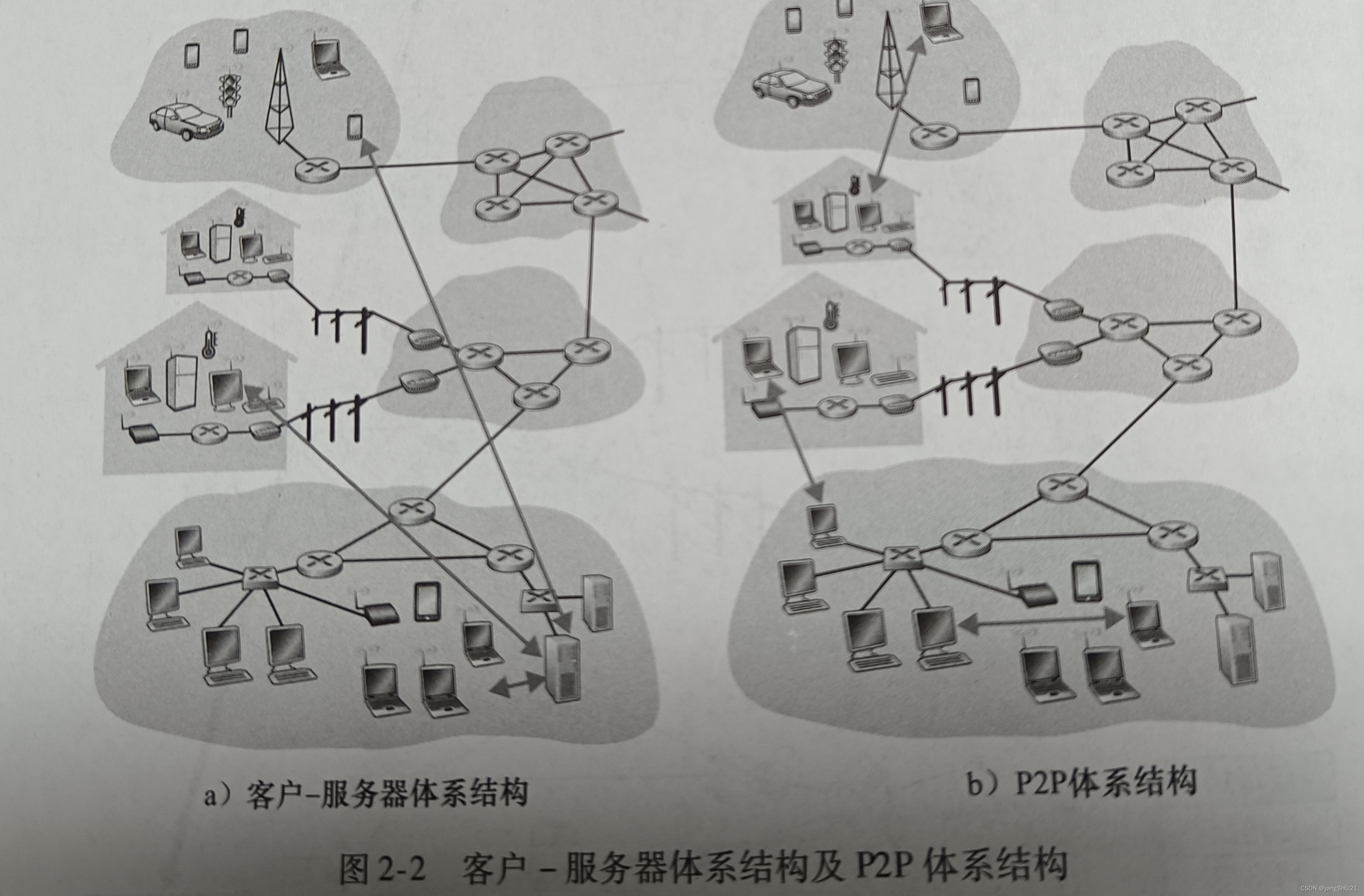

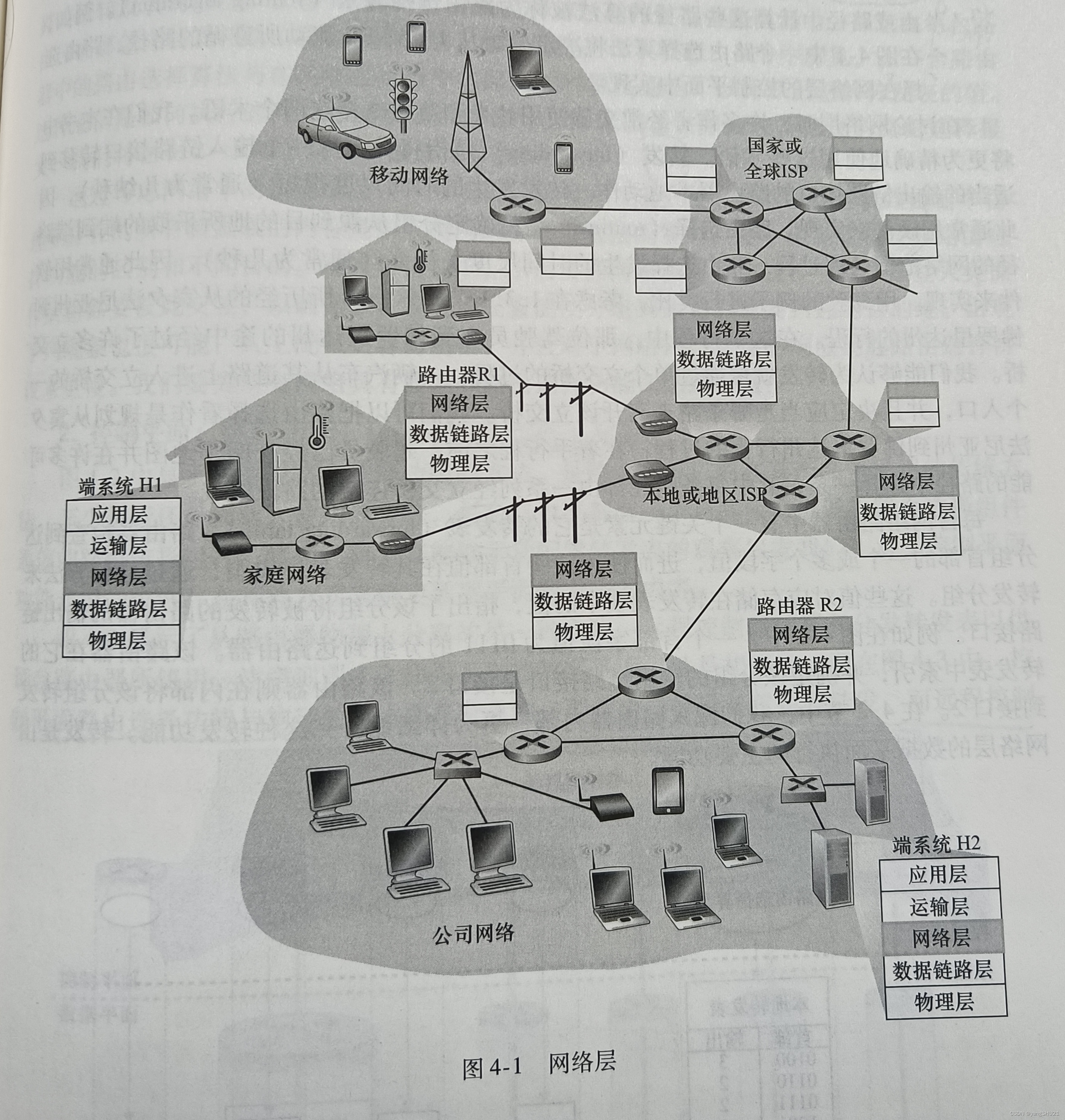

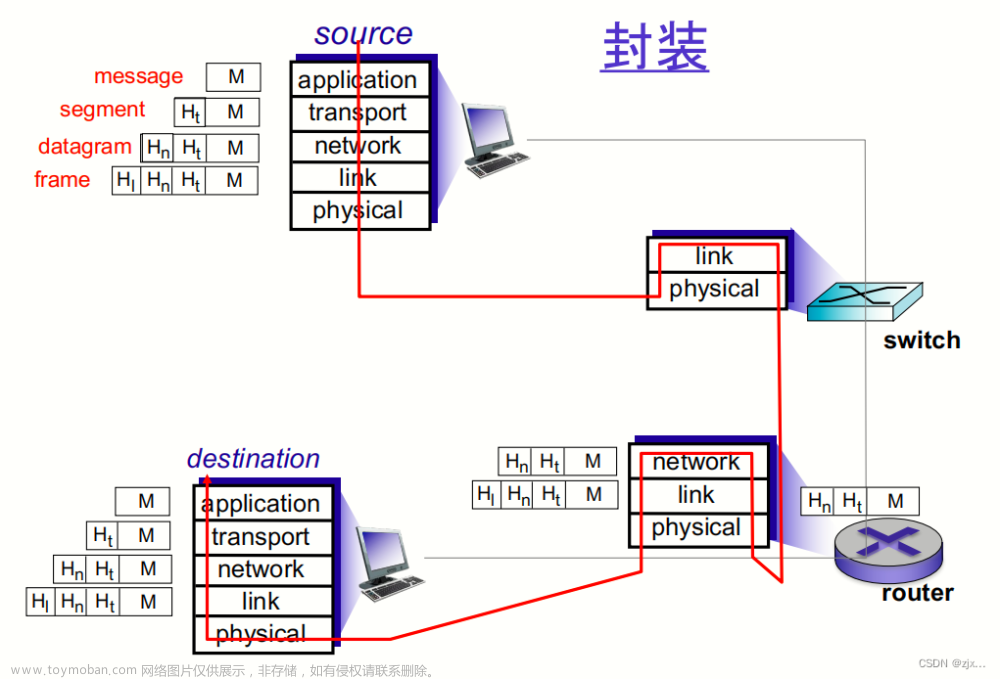

Internet 协议栈:

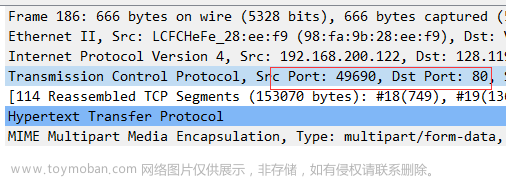

- 应用层(Application):在应用程序之间传输应用特定的报文。FTP、SMTP、HTTP

- 传输层(Transport):在应用程序的网络接口之间传输报文段。TCP、UDP

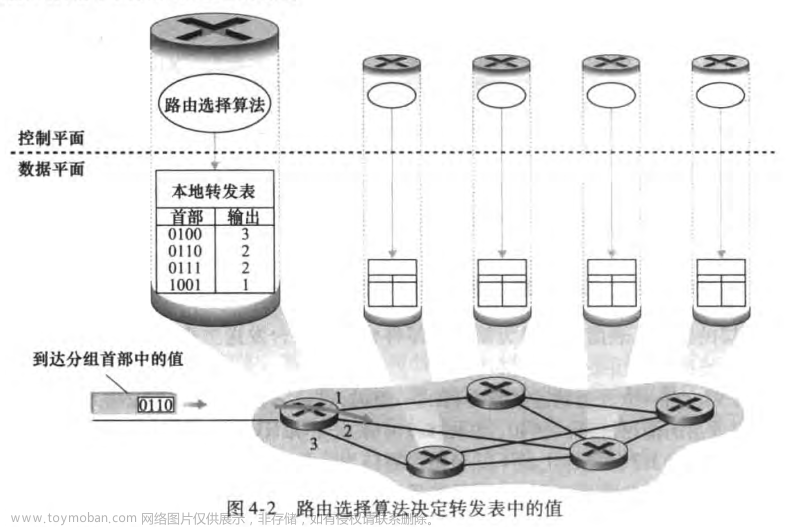

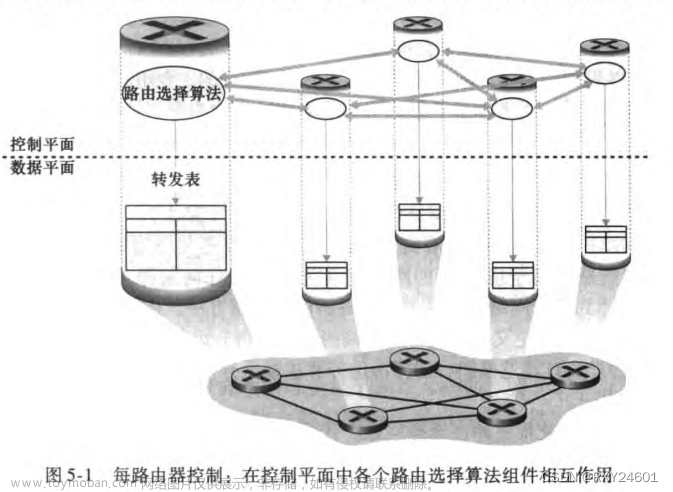

- 网络层(Network):在源主机和目的主机之间传输分组(Packet)。IP、routing protocols

- 链路层(Link):在相邻设备之间传输帧。PPP、Ethernet

- 物理层(Physical):在物理媒体上传输比特(bit)。

- 某一层上的网络功能,需要该层上的实体(分布在不同的节点)协同完成。

协同计算要求功能实体之间能够交互信息,需要解决以下问题:

- 信息交互的载体是什么:各层上的报文

- 信息交互的约定:报文格式及语义规定

- 报文的传输方式:封装和解封装

4.3 封装

文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-732491.html

文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-732491.html

5. 网络安全

因特网面临的安全威胁:文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-732491.html

-

针对因特网基础设施的攻击:

- 恶意软件(如病毒、蠕虫)入侵计算机设备。

- 对主机、网络等实施拒绝服务攻击(Denial of Service),使其中止服务。

-

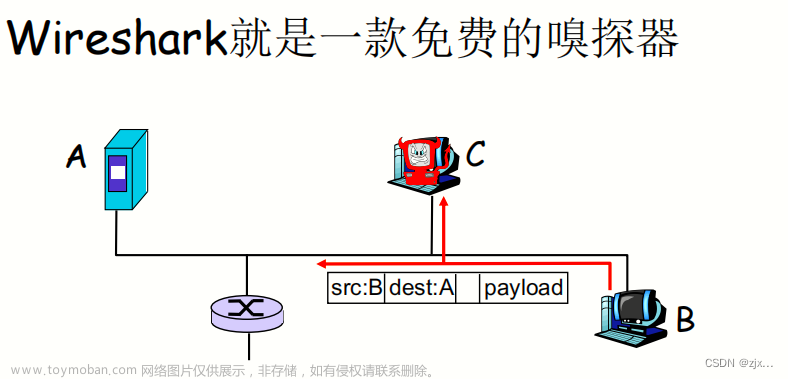

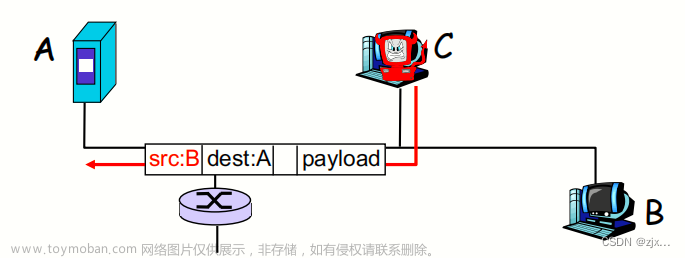

针对因特网中信息的攻击:

- 窃听网络中传输的数据。

- 在网络中注入虚假的信息欺骗用户。

5.1 拒绝服务(DOS)攻击

1. 选择目标。2. 利用恶意软件攻陷网络中的主机(称肉鸡、僵尸机器)。3. 从僵尸主机向目标发送大量数据包。

5.2 嗅探

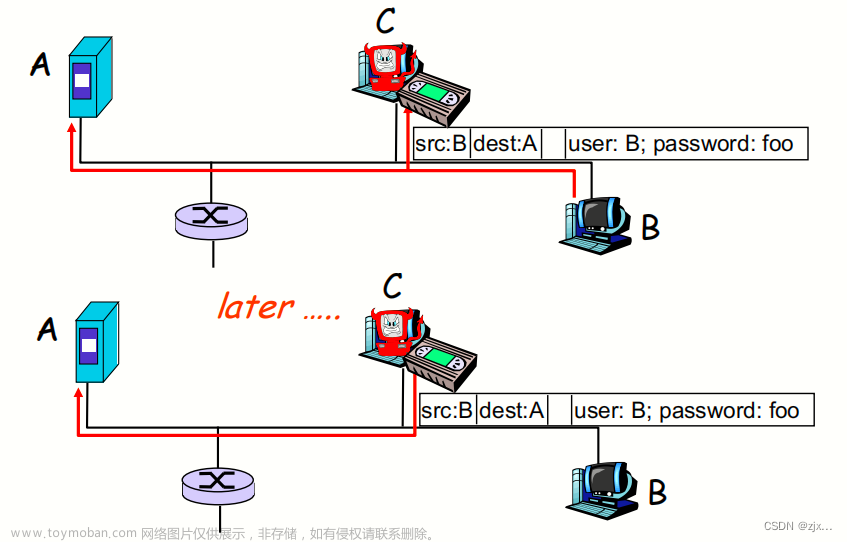

5.3 伪装

到了这里,关于【计算机网络 - 自顶向下方法】计算机网络和因特网的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!